|

Социальные работники должны способствовать получению инвалидами всех отмеченных льгот предоставляемых действующим законодательством. Известно также, что большое число инвалидов (71,7%) имеют хронические заболевания или часто болеют, 56,6% из них испытывают затруднения в бытовом обслуживании, а 8,2% не могут обойтись без посторонней помощи. Однако ни состояние здоровья инвалидов, ни наличие у них хронических заболеваний фактически не учитывается при организации исполнения наказания. Очень низка эффективность системы профессиональной реабилитации инвалидов, тогда как инвалиды в большей степени чем здоровые осужденные нуждаются в специальных программах реабилитации.

Подавляющее большинство осужденных инвалидов не только социально дезадаптированы, но и лишены социальных связей. В отношении 37,8% осужденных медицинское заключение об инвалидности было сделано в местах лишения свободы, имеющие право на пенсию вынуждены вновь проходить комиссии, собирать справки на это уходит несколько месяцев, и все это время не имея средств к существованию такие лица вынуждены жить либо на иждивении родственников либо попрошайничать. Поэтому в местах лишения свободы для инвалидов должны быть созданы особые условия для обеспечения социальной защиты. Создавать и контролировать выполнение этих условий должен именно социальный работник, он также должен определять объем и структуру реабилитационных мероприятий на основании проводимой совместно с врачами медико-социальной комиссии.

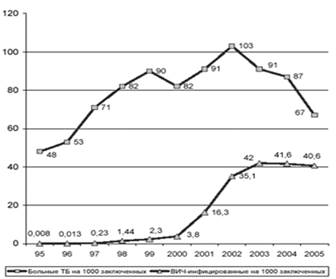

Большой процент в пенитенциарной системе также и ВИЧ-инфекцированных, что говорит о необходимости развития медико-социальной службы.

График 2 Больные туберкулезом на 1000 заключенных и ВИЧ-инфицированные на 1000 заключенных в 1995–2000 гг.

Рассмотрев эти категории объектов помощи мы наблюдаем то какие разнообразные и многочисленные функции должен исполнять социальный работник в пенитенциарной системе. На современном этапе развития пенитенциарной системы существует особенность деятельности социальных работников которая заключается в том что, социальный работник должен взять на себя функции упраздненных ввиду финансовых трудностей работников по воспитательной, культурно-массовой, правовой и спортивно-оздоровительной работе. То есть можно сделать небольшой вывод о том, что функции пенитенциарного социального работника весьма разнообразны, начиная от помощи в улучшении быта и жилищных условий, до психологического консультирования осужденных и персонала. Однако основополагающими на наш взгляд являются следующие:

1) правовая помощь и поддержка осужденных;

2) психолого-педагогическая диагностика личности осужденного;

3) разработка совместно с администрацией исправительного учреждения программ социально-психологической и профессиональной реабилитации осужденных;

4) адаптация осужденных к среде исправительных учреждений.

Несмотря на наличие общих черт и свойств, объект пенитенциарной социальной работы неоднороден и с целью определения оптимальных путей дифференцированной помощи, поддержки, защиты может быть разделен на группы по различным основаниям. Заключенных, имеющие социальные проблемы, можно классифицировать по следующим категориям.

Например, по степени выраженности социальных проблем и способности самостоятельно разрешать их некриминальным способом может быть выделена группа осужденных высокого риска. В нее включаются инвалиды, пенсионеры, молодые осужденные, переведенные из воспитательных колоний; женщины, имеющие детей до трех лет; больные неизлечимыми или трудноизлечимыми болезнями; лица, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью; не имеющие определенного места жительства; осужденные, подвергающиеся постоянному физическому и психическому насилию (притеснению) некриминального характера.

Это категории наименее защищенных людей, имеющих, как правило, комплекс взаимосвязанных социальных проблем, особых нужд, представляющих угрозу для их равноправного существования в исправительных учреждениях, разрешить которые самостоятельно они не могут. Эти осужденные нуждаются в различных видах постоянной помощи (материальной, морально-психологической, медицинской, юридической, пенитенциарно-педагогической и иной), поддержке, защите. Социальная работа с ними является приоритетной и обязательной для специалиста, приобретает характер сопровождения и даже комплексного обслуживания с привлечением медиков, психологов, воспитателей, представителей местных органов социальной защиты населения. При этом необходимо учитывать, что некоторые из социальных проблем личностного уровня (инвалидность, старость, притеснения и другие) по объективным причинам, разрешить окончательно невозможно, поэтому реабилитационно-воспитательные мероприятия должны быть дополнены психологической помощью по изменению отношения к ним и поиску возможностей для самокомпенсации и самореализации в сложившихся обстоятельствах.

Подобные статьи:

Так вот война возникает вследствие человеческой меркантильности?

Припомним «неистовые движения» современности, которые за масштабом уже переросли в террористические войны. Разговора о бескорыстии «неистовых» – миф. «В качестве примера – масштабы наркомафиозной деятельности палестинского движения «Хезбо ...

Профессионально важные качества социального

педагога

Профессионально важные качества выделяют то индивидуальное своеобразие специалиста, которое накладывает на него специфика профессиональной деятельности социального работника. К таким качествам относятся:

Педагогическая направленность — ...

Управление профессиональным развитием социального педагога

Управление профессиональным развитием социального педагога можно рассматривать в трех плоскостях:

1.Формирование личностных качеств уровня базовых социальных установок (нравственно-психологическая плоскость). Это предполагает определен ...

|