|

3) проведение для осужденных информационно-разъяснительных мероприятий в коллективных формах;

4) проведение для осужденных индивидуальных консультационных мероприятий по правовым и социальным вопросам;

5) оказание психологической помощи осужденным в индивидуальном порядке;

6) проведение с осужденными индивидуально-воспитательных бесед;

7) оказание помощи в работе с родственниками осужденных (по восстановлению утраченных социально-полезных связей) и т.д.

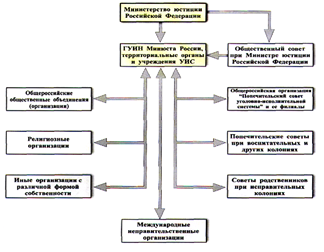

Как свидетельствует практика существует множество общественных формирований, оказывающих социальную помощь ИУ. Наиболее стабильными в своей деятельности и зарекомендовавшими себя являются попечительские советы, религиозные организации (объединения) и родительские комитеты (советы родственников).

Схема 1 Система взаимодействия государственных, религиозных и общественных организация в сфере социальной работы

Наряду с попечительскими советами большую роль в оказании социальной помощи осужденным играет деятельность религиозных организаций (объединений) в местах лишения свободы.

Накопленный в последние годы опыт взаимодействия церкви и исправительных учреждений активно востребуется. Происходит это по ряду причин, прежде всего, исторического, социально-психологического и правового характера.

В годы советской власти религия все больше вытеснялась из общественной жизни и загонялась в быт людей, в микросреду. Запреты и ограничения рождали замкнутость и конспиративный характер деятельности (например, домашние церкви православных, молитвенные комнаты баптистов). Многие священники и религиозные деятели находились в лагерях и тюрьмах, часто становились духовными наставниками и подлинным авторитетом для осужденных. Нельзя сбрасывать со счетов и психологическую готовность лиц, отбывающих наказания, к восприятию религии. Обостренные чувства обреченности и вины искали выхода в понимании, сочувствии, рождали потребность в покаянии и прощении. Немаловажное значение имел фактор своевременного правового урегулирования деятельности религиозных организаций в учреждениях, исполняющих наказания, а также широкое развитие правозащитного движения в стране.

Процессы демократизации и гуманизации в работе исправительных учреждений, начавшиеся в конце восьмидесятых годов, существенно изменили отношение к участию в социально-педагогической деятельности среди осужденных представителей различных религиозных организаций (объединений). Это нашло свое отражение в законодательстве РФ: в Конституции (1993 г.), Законе «О свободе вероисповеданий» (1990 г.) и УИК РФ (1997 г.).

Духовно-нравственное воздействие, оказываемое представителями религиозных организаций (объединений) на человека велико, а в условиях изоляции приобретает еще большее значение благодаря компенсаторной функции религии: ее способности утешить, смягчить стрессовое состояние, выступать моральным стимулятором раскаяния. Это способствует отходу осужденных от преступного образа жизни, нравственному очищению от накопившихся пороков, вредных привычек и несет в себе благотворительный потенциал, реализовать который и призвано сотрудничество администрации учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, с религиозными организациями.

С каждым годом все больше территориальных органов уголовно-исполнительной системы Минюста России подписывают договоры о сотрудничестве с епархиальными управлениями Русской православной церкви. Священнослужители оказывают социальную помощь осужденным, проводят работу по их духовно-нравственному воспитанию, освящают построенные культовые объекты, проводят литургии, обряды крещения, индивидуальные беседы, организуют занятия в воскресных школах. Представители религиозных организаций (объединений) участвуют в благотворительной и попечительской деятельности. При их участии сооружаются и оборудуются молитвенные комнаты и храмы, в колонии доставляются продукты питания, медикаменты, оборудование, одежда и обувь.

Подобные статьи:

Профессиональное становление социального педагога и

его этапы

Каждый из этапов профессионального становления специалиста имеет свои задачи и цели, и независимо оттого, кто включается в него — педагог, психолог, социальный педагог или куратор, они будут одинаковы, отличаются лишь методы, техники, с ...

Обстоятельства, способствующие преступному поведению женщин в семье

Достаточно плодотворной теорией, объясняющей преступное поведение в сфере семейных отношений, является теория противоречий института семьи, сложившаяся в русле одного из направлений российской криминологической науки – криминофамилистики, ...

Анализ технологии социального обеспечения. Анализ современного состояния

технологий социального обеспечения за рубежом.

Основной предпосылкой, обусловившей появление различных систем социальной защиты человека, была и остается рисковая природа его существования.

Общественная практика выработала несколько различных способов управления социальными рисками ...

|