|

Изучение общества требует рассмотрения его элементов сквозь призму их значимости для целого. Иными словами, необходимо не просто констатировать множественность структурных элементов общества, а вычленить устойчивое, повторяющееся из эпизодического, малозначимого, случайного, т.е. те элементы, которые структурируют, воспроизводят общество как целостность. Выделяя устойчивое, повторяющееся в социальных взаимодействиях, указывая способ организации устойчивых элементов, мы как бы строим каркас общества, моделируем его структурную композицию.

В социуме неизбежно происходит стандартизация определенных видов взаимодействий, что выражается в появлении статусно-ролевых стандартов поведения. Роли существуют не сами по себе, они всегда связаны с соответствующим статусом. Статус — это структурная единица в рамках социальной реальности, попадание в которую неизбежно ведет к изменению поведения индивида в соответствии с принятыми в социуме нормами и правилами [20, с. 70].

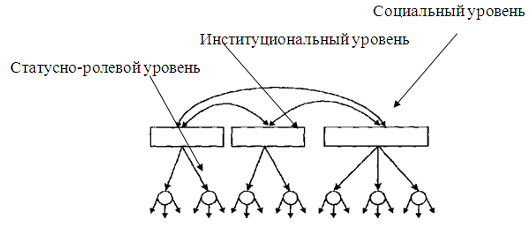

Статусно-ролевые позиции представляют собой базовые составляющие устойчивых социальных взаимодействий. В совокупности они составляют первый уровень общества. На рис. 1, на котором представлена графическая модель общества, статусные позиции изображены в виде кружков, а исходящие из них векторы являются условным изображением ролей. Базовый, первичный уровень общества охватывает не все многообразие конкретных социальных действий и взаимодействий, составляющих сложную, по-своему уникальную в каждый временной интервал картину социальной жизни, а лишь те из лих, которые носят устойчивый, нормативно фиксируемый и воспроизводимый характер [20, с. 85].

Любое общество можно представить в виде множества статусно-ролевых позиций, причем, чем их больше, тем сложнее общество. Однако статусно-ролевые позиции не являются простым нагромождением, лишенным внутренней гармонии. Они организованы, соединены между собой бесчисленными нитями. Организованность и упорядоченность обеспечиваются благодаря более сложным структурным образованиям — социальным институтам, общностям, организациям, — которые связывают статусно-ролевые позиции между собой, обеспечивают их воспроизводство, создают гарантии их устойчивости и составляют второй, институциональный уровень общества [7, с. 75]. На рис. 1 этот уровень организации социальных взаимодействий изображен в виде прямоугольников.

Главная трудность в «объяснении» общества сопряжена с поиском ответа на вопрос, почему общество является целостностью, почему оно не распадается на отдельные группы, институциональные образования. Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы поднимемся на третий уровень нашей модели общества и попытаемся объяснить основные принципы его организации.

Рис. 1. Структурная композиция общества

Третий уровень является социетальным, он обеспечивает воспроизводство связей, значимых для общества в целом, — в этом его главное отличие от институционального уровня, который регулирует групповые или специализированные виды взаимодействий. Нормативно-регулирующее воздействие социетального уровня характеризуется:

универсальностью, т.е. всеобщностью. На этом уровне регуляция осуществляется не в отношении специализированных видов взаимодействий (возникающих, например, в семейной жизни, в области образования, финансов или производства обуви). Это сфера институциональной регуляции. В зону упорядочивающего воздействия социетального уровня попадают практически все институциональные образования и социальные группы, а, следовательно, и практически все статусно-ролевые позиции [8, с. 60];

интегративностью. Этот уровень обеспечивает «удержание» институциональных образований в едином комплексе. Он подчиняет своей логике не только ранее сложившиеся социальные институты, группы, но и каждый новый их вид, не позволяет распадаться обществу как целостности на составляющие его структурные элементы, сдерживает центробежные тенденции [8, с. 65].

Подобные статьи:

Верификация прогноза.

Определение степени точности, достоверности, обоснованности – важная задача в рамках прогнозирования.

Повысить точность, надежность прогноза - значит свести к минимуму погрешности и ошибки исходной информации, метода прогнозирования, сам ...

Понятие конфликта

Развитие любого общества представляет собой сложный процесс, который совершается на основе зарождения, развертывания и разрешения объективных противоречий. Признавая это на словах, господствовавшая в течение десятилетий марксистская теори ...

Гендерная идентичность

Гендерная идентичность представляет собой специфический тип социальной идентичности индивида и группы. Она не является врожденной, хотя, несомненно, базируется на врожденных половых различиях людей, их заданной биологической программе. Ра ...

|