|

2.Концептуально-описательная функция, предоставляющая исследователю и изучающему социологию определенную систему теорий, понятий и категорий, а также правил описания, отражающих особенности социальной реальности. Она позволяет ответить на вопрос «Что и как делается в обществе?»

3. Оценочная функция, т.е. осуществление оценки того, соответствует или нет то или иное общество, существующие в нем социальные организации и институты, права и нормы ожиданиям индивидов и социальных групп, их нуждам и потребностям и целям. Она отвечает на вопрос: «Справедливо или несправедливо наше общество, демократично оно или нет, благотворно ли оно для жизни людей?»

4.Объясняющая функция, дающая научное объяснение социальным явлениям, событиям и процессам на основе выявленных фактов, тенденций и закономерностей. Она позволяет ответить на вопрос: «Почему в нашем обществе происходит именно так, а не иначе?»

5. Мировоззренчески-идеологическая функция, претворяющая в жизнь определенные общественно-политические идеалы. Она отвечает на вопрос: «Во имя чего, для каких целей осуществляются те или иные социальные действия?»

6. Прогностическая функция, т.е. выявление прогнозов на основе познания тенденций и закономерностей социального развития, построение наиболее вероятных сценариев тех или иных событий в будущем, определение возможной траектории развития социальных процессов. Она отвечает на вопрос: «Что может произойти в обществе в будущем?»

7. Управленческая функция, связанная с тем, что, выявив тенденции и закономерности социального развития, определив прогнозируемые варианты тех или иных изменений в обществе,- социология способна стать действенным инструментом социального управления процессами, протекающими в обществе. Она дает возможность ответить на вопрос: «Как лучше, эффективнее управлять социальными процессами?»

8. Образовательная (обучающая) функция, вытекающая из того, что социология, определив социальную сущность тех или иных процессов и явлений, выявив тенденции и закономерности их развития, осуществив прогноз их изменений в будущем,- способна через систему учебных заведений и различные институты повышения квалификации кадров широко тиражировать и распространять социологические знания и оценки. Тем самым она помогает людям, в первую очередь обучающимся и активно действующим в тех или иных сферах общественной жизни, лучше узнать, понять и оценить то общество, в котором они живут, чтобы изменять его к лучшему. Она отвечает на вопрос: «Что нужно знать об обществе, как лучше использовать эти знания?»

Все эти функции органично взаимодействуют друг с другом, составляя своим единением и взаимодополнением функционирующую, деятельную и продуктивную сторону целостной системы социологии. Их взаимосвязи отражены на рис. 2.

Рис. 2. Взаимодействие функций социологии

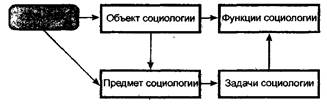

Социология - динамично развивающаяся система научных знаний, в которой развитие осуществляется не только в теоретико-методологическом, концептуально-содержательном, но и в структурно-компонентном смысле. Если выделить последний из названных аспектов, а он для правильного понимания рассматриваемой проблемы является очень важным, то объект, предмет, задачи и функции связаны воедино в общую сеть целостной взаимозависимостью, но главное направление движения научной мысли в этой цепи - это ее перемещение от объекта изучения к предмету, от него - к определению задач и функций социологии.

Основные этапы этого движения изображены на рис. 3.

Рис. 3. Процесс развертывания социологии как науки.

Подобные статьи:

Социальная структура общества Российской Федерации. Социальная

структура общества постсоветской России

Проблемы социальной структуры общества в отечественной и зарубежной социология принадлежат к числу центральных. Социальная структура мыслится как основной субстрат общественного развития, эпицентр факторов, определяющих социальную жизнь. ...

Профессионально важные качества социального

педагога

Профессионально важные качества выделяют то индивидуальное своеобразие специалиста, которое накладывает на него специфика профессиональной деятельности социального работника. К таким качествам относятся:

Педагогическая направленность — ...

Социологические теории личности

Социологические теории личности направлены на изучение неразрывной связи процесса формирования личности с функционированием и развитием социальных общностей, на изучение взаимодействия личности и общества, личности и группы, на проблемы р ...

|